| 浅探儿童平衡训练 |

| 时间:2023-09-05 14:08:49 点击: 次 |

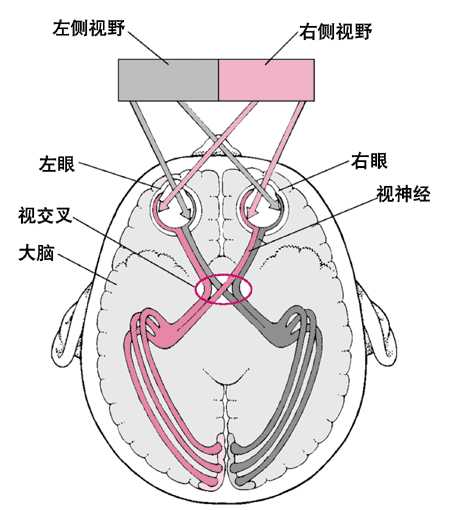

" balance " 浅探儿童平衡训练 智能动静态平衡康复机器人  平衡:是指身体所处的一种姿态以及在运动或受到外力作用时能自动调整并维持姿势的一种能力。 研究表明: 3-4岁:幼儿听觉肢体动作,被动性动作、周期性动作与精细动作协调发展的突增期; 3-5岁:幼儿运动平衡能力增长最快的阶段; 3-6岁:幼儿的静态平衡能力增长迅速, 4-5岁:幼儿左右上肢、姿势平衡性动作、自主性动作以及操作性动作协调发展突增期; 5-6岁:幼儿手眼动作与上下肢动作协调发展的突增期。 总的来说:3-4岁增长幅度大于4-5岁,同年龄不同性别比较时,女孩一般稳定性指数优于男孩。 影响平衡能力的因素有前庭器官、视觉、肌肉本体感觉和中枢神经系统四个方面。 1. 前庭器官对平衡能力的影响: 前庭系统是内耳中主管头部平衡运动的一组装置。主要由椭圆囊、球囊和三个半规管组成。负责人体自身平衡感和空间感的感知系统,也是保证人在复杂运动中维持协调与平衡能力的重要结构基础。 前庭功能紊乱后,患者多以头晕、眩晕为常见及早期症状,可同时伴有眼球震颤和平衡障碍部分患者后期可出现认知功能障碍。  2. 视觉和听觉对平衡能力的影响: 由视网膜所收集到的信息经过视觉通路传入到视中枢,提供了周围环境及身体运动和方向的信息。在视觉环境静止不动的情况下视觉系统能准确感受环境中物体的运动以及眼睛和头部的视空间定位。如果躯体感觉受到干扰或破坏,此时身体直立的平衡状态主要是通过视觉系统。  3. 本体感觉对平衡能力的影响: 本体感觉指肌肉、肌腱、关节等运动器官本身在不同状态(运动或静止)时产生的感觉(例如,人在闭眼时能感知身体各部的位置)。 在一定程度上肌肉力量的增加对平衡能力的提高有重要作用,肌力较差的幼儿平衡功能也较差。  4. 体育锻炼对平衡能力的影响: 平衡能力除遗传因素之外,还取决于后天的体育锻炼,体育锻炼可以提高前庭系统的稳定性,肌肉本体感觉的敏感性和大脑皮层的分析综合功能,改善身体的姿势控制能力和提高人体对身体姿态变化时的调节能力。 体育锻炼对幼儿的平衡姿势的控制能力有明显改善和提高,对儿童运动能力的发展有着积极的促进作用。

1、坐位平衡训练 取小儿盘腿或伸腿坐位,令其双手置于前方、侧方支撑,用上肢支撑保持身体的静态稳定平衡。当静态平衡能力掌握后,慢慢过渡到坐位动态平衡训练,这就需平衡板或巴氏球来进行训练,小儿坐在平衡板上,训练者可控制平衡板摆动,诱发躯干立直反应。 能训练。 2、四点位平衡训练 取小儿手膝四点支撑位,用手和膝支撑体重。训练者可将玩具放于小儿的正前方、侧前方、正上方、正下方、侧上方、侧下方等位置,诱导小儿主动抬起一侧手抓玩具,训练四点位动态平衡能力。 3、膝立位平衡训练 小儿取双膝立位,要求小儿躯干不能前倾或者后倾,头、颈、躯干、下肢呈一条直线。训练者将玩具放于小儿的侧前方、侧上方、侧后方等位置,诱导小儿旋转身体用一侧手抓玩具,或者将小儿双膝跪于平衡板上,训练者可控制平衡板的摆动,以此来训练小儿的动态平衡能力。 4、站立位平衡训练 取小儿双脚站立位,双下肢与肩同宽,训练者在其身后双手扶住骨盆两侧给予辅助。当站立静态平衡能力成熟后,就可以训练小儿的站立动态平衡,令小儿站立,训练者用玩具从前上方、侧前方、侧上方、侧后方去诱导小儿用前屈、侧屈、旋转的方式伸手抓玩具再回到直立位。也可以用平衡板来加强小儿的站立动态平衡能力,令小儿站在平衡板上,训练者可控制平衡板摆动。    科技改变生活: 除了传统的训练模式之外还有运用医疗设备来进行康复训练,将训练智能化,科学化。 1.平衡测试及训练系统集评估与训练为一体,应用高度精密智能的足底压力传感器系统,快速精准的进行数据采集、整合、对比、分析,实时报告反馈,得出准确的平衡功能评估数据以及跌倒风险预测。采用人机交互系统,结合虚拟现实的情景模拟训练,在游戏互动中提升平衡能力。   2.智能动静态平衡康复机器人,利用人工智能算法,以CDP国际标准为基础,对人体COG和COP进行实时数据采集、分析,为平衡功能障碍和运动功能受损的患儿,提供有效的平衡和运动功能障碍解决方案。其创造性的将将静态,自动态,他动态三级平衡融为一体,治疗师可以根据患儿的具体情况,选择合适的平衡能力测试与训练项目,自由切换,科学康复。 点击图片查看更多  左右滑动查看更多  编 辑:宋怀玉 排 版:宋怀玉 审 核:胡露 |

| 上一篇:"我要去上班”,职业康复来帮忙 下一篇:世界阿尔茨海默病日 |